11 月 27 日,阿里巴巴回归港股的历史性时刻,一位站在 C 位的年轻敲钟人引起不少人的注意。他叫袁文凯,4PX 递四方物流仓负责人。

短短五年时间,袁文凯从一名毕业于广东普通职业学校的理货员,蜕变为自动化管理专家,他将物流仓每小时分拣产能提升了 2 万单,足以顶住双 11 激增的跨境物流订单。

像袁文凯这样的技术员工,中国还缺很多。

《2019 年第三季度全国招聘求职 100 个短缺职业排行》中,和理货员一起登上榜单的还有车工、焊工、多工序数控机床操作调整工等技术类工种,制造业及相关岗位需求几乎占据近三分之一榜单。

笔者曾到访过珠三角某些大型民营企业工厂,很容易感受到一种结构性的变化。

尽管那里不乏年轻人的面孔,但更多的是中青年劳动力。企业也更倾向于雇佣有一定技能的工人,这些人不仅经验丰富,也能加班加点。

在日本,整个产业工人队伍的高级技工占比 40%,德国高达 50%,而我国这一比例仅为 5%左右。2 千万人才缺口掣肘中国制造转型的案例也俯首皆是。

吊诡的是,尽管在企业家们的眼里,让他们倚赖的核心资源是高素质中国产业工人,是中国的核心竞争力之一,但与德日中小企业相比,这些企业家往往缺乏动力提供培养人才的土壤。

造成今天 2000万人才缺口的原因,不仅仅是浮于表面的收入比较,还有更为深刻的历史甚至文化原因。这也让症结的化解不止于简单移植与复制。

1、人才断层

正在依托机器人和自动化技术尝试迈向未来的东莞,是转型中国的一个缩影。

今年发布的东莞紧缺技工工种目录中,对 CNC 数控机床操作员、装备维修电工的需求,甚至排在了 AI 工程师前面。

在过去采访中,笔者了解到无论是苹果开启的金属外壳一体化设计风潮,还是 5G 手机外壳对新材料(比如陶瓷)的需求,不仅导致制造商对高端数控设备需求激增,也对操作者机加工水平提出更高要求。据说,即使是设备维修电工,也要懂一点 PLC 知识。

在距离东莞不远的深圳乃至整个广东,车工、钳工、焊工等中高级技工需求,也连续几年登上技能入户紧缺工种榜单。

珠三角情况也在另一个制造基地长三角上演。

今年,宁波人社局调查 800 多家样本企业后发现,制造业(以及服务业)高级技工人才占比仅为百分之三点几,非常紧缺,近一半仅为初级工。

在杭州,从今年分专业技术等级企业的工资价位来看,普通技师的年薪为 108487 元,高级技师的年薪为 110301 元。而 5 年前,普通技师的年薪仅为 5 万多元。

五年前,还是一名武汉某大型钢铁企业驻浙江舟山的一名项目经理的王炜(化名),给我讲述了他的亲身经历。

“当他从兜里掏出一根烟点燃时,我才发现他少了一节手指头。”王炜回忆道,当时,他想将一位经验丰富的钳工师傅挖到公司,“当时保证,给他搞定 8000 的月薪。”

据说,老师傅听后,淡定地从兜里掏出手机,打开通信录给他看。一边划着屏幕,一边说,这是某某公司老板,那是某某集团老板。这样的老板级人物,在他的通讯录理由二十多个。

虽然不会每天会派活儿给他,但断断续续加来,总没闲着。每天 500 块,一年下来,也活得很滋润了。最后,老师傅说,哪个单位都不去。

不久,王炜从舟山调回武汉,也更深体会到高级技工荒从珠三角、长三角向中部蔓延。

有一次,车间唯一的中级钳工师傅休年假,产线好不容排出的两个小时维修工作,没人搞定,“不敢让那些初级工来,怕出事”,他清楚记得。2016 年,武汉市政协总工会界调研数字显示,全市高技能人才占比仅为 10%,中级技工占比约 40%。

“断层这个事儿,我辞职时,体验最深。”王炜回忆道。

为了说服他留下,领导说了一番“意味深长”的话,“你看,车间主任马上要退了,中层都没人了,到时候不升你,我还能升谁?”当年和王炜一起入职的另外三名大学生,早已离开。

2、被掣肘的转型与升级

对于绝大多数中小制造企业还处在工业 2.0(福特流水线规模化阶段)的中国来说,借助自动化实现转型的成功案例,并不是故事全部甚至算不上典型情节。

在我们周围,千万级别的技工缺口掣肘中国制造转型的案例,并不鲜见。

中国之所以做不出羽生结弦(日本天才花滑运动员)脚下的高端冰刀,一个很重要的原因就是极度匮乏经验丰富的技工。类似故事也发生在温州打火机产业。

几年前的温州,曾经年产 5 亿多只、占据世界市场份额近 70% 的打火机产业历经了一场惨烈贸易壁垒战,被迫转型升级。

“打火机大王”黄发静因此去了一趟 Zippo 所在美国宾州的工业小镇。在合作伙伴那里,黄静发看到精美的模具,从金属片成型刀电镀,一套产业链完整而又精细。

不过黄发静也清楚知道,单纯将 Zippo 的生产线引进回国,无法实现转型升级。

因为国内非常稀缺能够熟练使用国外先进生产线的人才,而且机器的维修、养护又是问题。

这也是为什么对许多制造类企来说,就是把机器人白送给他们,他们都不会要的原因。不止一家机器人创业公司在谈到产品推广时,都会遇到这样的困境。

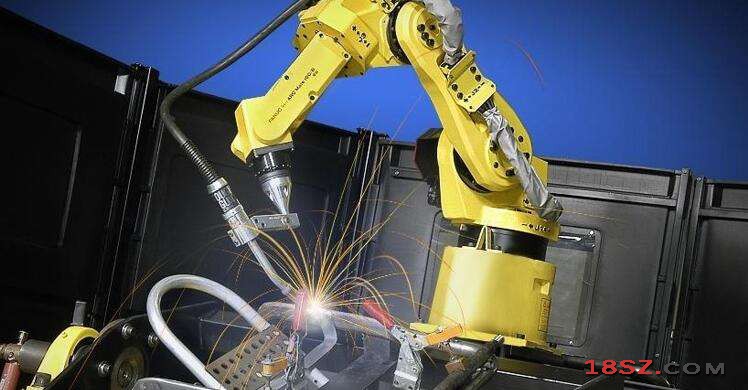

以占工业机器人 40% 的焊接机器人为例。购置机器人只是万里长征第一步,费用也只是总体成本的三分之一。

从购入焊接机器人到调试妥当生产需要花费很长一段时间,还需要非常有经验的专业技术人员。

机器人只是一个工具,使用效果如何,仍然取决于手工焊接经验或者知识。比如,如果焊接出现咬边,仍然需要有经验的技工帮忙调整焊接参数、焊枪角度或功率大小。

事实上,焊接经验丰富的焊工编写的机器人程序,实际焊接效果也相对更高。

中国虽有职业学校和高等院校培养技术人员,但能真正能独立设计夹具和编写机器人程序又有多少?

编程,只是其中的一个坑,接下来的运行、维护成本都不算低。无论是在运行过程出现撞枪、气孔,还是焊坏油箱,夹枪等状况,都需要经过培训、有经验的技工来处理。

所以,不少制动化改造的汽车制造商车间,大约每 4 台焊接机器人仍然需要配备一个机器人调试人员或者焊接工程师。

可以说,一家企业焊接机器人使用的好坏,很大程度在于人,需要保证一支稳定的人才队伍。

而针对非标设备、小批量焊接、焊接部位特殊、设备维修焊接(通常是部分和小面积、谈不上批量),用于给机器人编程的时间可能会大于使用手工焊接完成该任务的时间。

此时,企业会选择放弃使用机器人,求助熟练的技工人才。

这就解释了为什么中国电焊机器人的普及率仅 20-30%,德日比例高达 70% 甚至更多。

因为,德日高级技工占比高达 40% 甚至更多,中国中高级焊接人才的缺乏某种程度上遏制了焊接机器人的普及。

在位于重庆的长安汽车车间,目前已经高度自动化的焊装车间,仍然需要 100 多名工人分为三班倒,主要是做机器人不方便干的精磨、抛光等“小活”。国内一些智能手机制造商,仍然依靠熟练钳工打磨智能手机壳,去除 CNC 铣削留下的痕迹。

对此,库柏特 CEO 李淼解释道,涉及手眼协调的工作,机器可以替代。比如香菇分拣,现在的机器比厂长还厉害。

但是,诸如焊接、打磨追求操感的工作,在相当长的时间里,还是需要人来操作。

这也是为什么经历三年多落地实践后,库柏特调整公司战略,将 99% 业务转为孵化项目,包括力控打磨。“与工艺结合太过紧密,很难以合理成本大规模推开。”他认为。

至于那些产品高度非标的制造业,比如鞋子、女装,能否自动化本身就是难题。这也正是阿迪达斯关闭了机器人自动化工厂、“鞋王”百丽数字化转型并没有出现令人惊叹的全自动化工厂的原因。

比如,机器无法有效识别皮料上的微小瑕疵。贴合鞋面和中底,高度依靠熟练工人的手感。更何况,鞋子和女装一样,每个季度上新,各种模型和款式,依靠机器替代并不现实。

在相当长一段时间里,熟练工人仍然是他们的核心竞争力之一。即使外迁到劳动力成本更低的地方,也仍然离不开中国产业工人的技能基础与高素质。

《三联生活周刊》记者在拜访全球最大的镜片生产地江苏丹阳后发现,虽然人工成本对劳动密集型产业非常重要,但镜片这类行业对工人技能要求极高,不仅东南亚劳动人口难以胜任,目前也难用机器替代。

熟练工人能降低瑕疵率,也是工厂核心竞争力之一。“在这些需要很强技能基础精细行业,人工成本是考量,但产能、效率、合格率也是决定成败的因素。”记者写到。

不仅是自动化技术,即便是那些当前可以落地的人工智能技术,技工素质也会制约其落地效果。

在研发国内首条香菇智能分拣线时,库伯特发现算法模型识别率实现 85% 之后,变得止步不前。他们通过分析发现,原来很多数据都标记错了。

非专业人士标记水平比不上香菇分选工人,流水线工人水平比不上车间主任,标注水平最高的其实是厂长。当他们请来厂长来帮忙标记香菇图片后,算法识别率立刻跃升到一个新高。

“厂长也算香菇分类中的高级技工了吧?你说,技工水平影不影响算法落地?”李淼反问道。

一些从事工业设备预测性维护的公司也曾告诉我们,在诸如旋转机械振动信号的提取、建模等方面都需要经验丰富的机加工技工。

那么,到底是什么导致了今天中高级技工的巨大缺口?

3、低端制造的代价

原因有很多,收入肯定是一个很重要的原因。更何况,人类从四五岁就产生了社会比较的能力。

在大型互联网公司工作的 AI 硕士,一个月可以拿到两三万;一个二线城市的专职滴滴车司机,如果每天在线 10 小时,平均每月流水在 15000 左右。

与之形成鲜明对比,在 ABB 这样大厂做装配的技工,一年才有机会拿到十四五万。而且,这个数字是大多数高级技术工人的薪水上限。

考虑到他们通常已经四十多岁,与 AI 人才收入之间差距也就演变成一道难以跨越的鸿沟。

不过,导致当下巨大技工缺口的,还有更为深层次的原因。李淼提醒我从供需角度看问题,关键是谁需要这么多的中高级技工?过去几十年,中国市场真的需要吗?

“需要高级技工的,要么是国企,要么是已经做得相当不错的民企,这个占比能有多少?”他反问道。

事实上,在“刘易斯拐点”的出现之前(2003 年),企业的技术含量从未构成发展的瓶颈。

中国跻身制造业大国,本质上是世界级组装工厂的崛起。

做加工和装配,拼的是低廉劳动力、销售和管控,而不是技术人员,产业链上附加值最高部分,比如设计,研发,品牌都不在国内。

即便是在中国电子辉煌十年,我们的企业只能从苹果手机中分到 4% 的利润。三星毛利高达 40%,是富士康的 8 倍。

制造业 90% 以上都是中小企业,他们凭借成本低的竞争优势嵌入全球价值链的低端制造环节。中小民营企业很多工人用的都是民工,从国家统计局相关数据来看,即使在刘易斯拐点之后,仍有三分之一农民涌入制造业。稍微有点层次的就是中专、技校生,基本不用中高级技工。

笔者曾在知乎上看到广东某职业院校老师给这群学生的画像:

基本没有分数线的限制,甚至有些学生没有初中毕业证;

因为初中时已是成绩最差,大部分学生都是在老师、家长的“放弃”中成长起来的;

请假理由很多时候是这样的,“老师,我家年末要拜神,我妈让我回家去帮忙。”

反过来看,由于附加值低、利润低、订单不稳定,企业寿命往往非常短暂。

日本、欧洲的小微企业生命周期可以达到 12 年,美国达到 8 年多,而中国只有 3 年。这也导致他们更没有精力甚至机会去培养中高级技工。

因为这样的员工,多数是靠实践,不仅实践成本很高,而且周期很长,成长非常缓慢。

所以,他们也在实践中形成了自己的一套方法论:一旦遇到疑难技术问题,找专家坐诊和找外包。

至少在很长一段时间,这个模式就可以解决基本问题,也成功避免了一不小心为对手做嫁衣裳的尴尬。

这也是为什么诸如《大国工匠》这类中高级技工,大多集中在大型国企,而且往往是类似沪东中华造船、中车青岛四方机车、中国商飞这样从事船、高铁、飞机甚至飞船制造的高端制造企业。

以造船为例

焊接技术是现代船舶制造的关键工艺技术。焊接工时约占船体建造总工时的 30%~40%,焊接成本约占船体建造总成本的 30%-50%。这不仅为焊工提供了对口、也最有锻炼机会的业务场景,也提供了相对稳定的就业环境。

但即便如此,劳动力的无限供给不仅是私企高速发展的引擎,也是国企发展的重要因素。

比如,沈阳机床可以在过去十年间卖出近七十万台机床,是因为吃到了中国迅速成长为制造业大国的红利。

当时,单靠国外高档数控机床,根本满足不了市场需求,国内劳动力素质也无法与之匹配。再加上劳动力成本较低,国产机床可以通过价格和服务占领中低端市场。

随着长达 30 多年的“高速红利窗口”缓缓关闭,曾经的“十八罗汉”接连传来倒闭、从市场消失的消息。

建立在数量优势上的低附加值模式终将迎来洗牌,在这种挑战下,谁来承担解开人才短缺的症结,正考验着制造业和中国教育体系的智慧。

4、打破二次元壁

目前,德国有 75%的中学毕业生进入职业教育领域继续接受教育。接受双元制教育的学徒从 15 岁开始学习,到 30 岁左右需要面对家庭、生活压力的时候已经出师,体面的收入和社会地位,使得他们更游刃有余地掌控生活。

在中国,以焊工为例,技术提高与经验成熟期平均 18 年以上(高于德国好几年)。在完成人生大事、生儿育女最烧钱的阶段,技工不一定出得了师,收入大概也就在3000到6000元之间。

很多人将德国的制造品质和经济奇迹归因于“双元制”,其培养的大量高素质技术工人成为德国制造的坚强后盾。中国企业、教育机构和地方政府都在尝试模仿、甚至引进德国职业教育。

比如,全国技工教育“一面旗帜”的广东明确在 5 年内建设 10 所全国一流、国际知名高水平技师学院,校企双制育人模式。中德新松教育集团甚至并购德国陶特洛夫职业培训学院,想用原汁原味的德国职业教育,解决企业高级技师与工程师的人才缺口。

不过,这里仍然需要注意一个很少被提及的因子:企业自身。

在德国,微型企业中有一半企业具有职业教育资格,而大型企业中具有职业教育资格的比例超过 90%。企业是职业教育体系中的主体之一,也是主要办学经费来源,另一方面,他们也是吸收这些学员的主力。

不少德国中小企业不仅可以成为百年老店,还愿意亲自种树,静待花开,这种愿意承担收益发生在未来风险的驱动力,来自哪里?为什么中国小型企业平均活不过三年,也更喜欢挑现成的人用?

德国著名社会学家马克思·韦伯在分析德国资本主义兴起时,根据职业统计数据发现,商界领袖和资本所有者以及现代企业中的高级技术工人,绝大多数是新教徒,并在著名的《新教伦理与资本主义精神》中指出,新教伦理对资本主义兴起的巨大推动作用。

简单地说,对于这些人来说,认真经营企业和劳动是在履行“天职”。

践行职业道德、取得事业成功被视为教徒在现世的修行,是履行“天职”的体现,也是敦促他们愿意长远看待问题,提升竞争力的内在因素。这恐怕也是中国企业难以短期复制而来的精神内核。

值得注意的是,最近,在深圳,本土第一家应用技术大学深圳技术大学举行成立。江苏省教育、人社部门也发文,符合条件的技师学院将纳入高等学校序列,符合条件的高职院校也将增挂技师学院校牌。广东也已启动将技师学院纳入高等学校序列的行动。

如果部分好的技师学院得以纳入高等学校,从通道上逐渐破“人才”与“劳动力”的历史二元隔阂,要完善社会分配体系,改变未来职业教育格局就不再是水中日月。

天桥起重

天桥起重 HUAWEI

HUAWEI Dahua Technology

Dahua Technology 3M制造业

3M制造业 陕煤化工集团

陕煤化工集团 Gemtique

Gemtique 中国石油

中国石油 延长石油

延长石油 LASTON

LASTON IAA Show

IAA Show PALEXPO

PALEXPO German Machine Tool Builders Association

German Machine Tool Builders Association 中油工程

中油工程 维远光伏产业

维远光伏产业 IFEMA

IFEMA Iteca Exhibitions

Iteca Exhibitions 吉祥星科技

吉祥星科技 陕西有色金属

陕西有色金属 天元化工

天元化工 首匠装饰工程

首匠装饰工程 中杭贸易

中杭贸易 长城润滑油

长城润滑油 PV EXPO

PV EXPO QIIE青岛进博会

QIIE青岛进博会 Expocentre

Expocentre HealthCare

HealthCare KUNVII

KUNVII Hannover Messe

Hannover Messe 大唐旗舰店

大唐旗舰店 Time Out Group

Time Out Group TOSHIBA

TOSHIBA National Media

National Media Dowpol Chemical

Dowpol Chemical MFV Expositions

MFV Expositions Ptak Warsaw Expo

Ptak Warsaw Expo 神木职教中心

神木职教中心 《一箭双雕》剖析俄乌冲突的本质

《一箭双雕》剖析俄乌冲突的本质 崔文僮获得实用新型专利的香道文化珠宝

崔文僮获得实用新型专利的香道文化珠宝 制造业转型升级 佛山如何探路

制造业转型升级 佛山如何探路 LogiMAT - THE IMAGE FILM

LogiMAT - THE IMAGE FILM 英国伦敦国际军警防务展览会

英国伦敦国际军警防务展览会 EUROGUSS 2024

EUROGUSS 2024 上海8K原创纪录片《玉兰之城》

上海8K原创纪录片《玉兰之城》 深圳国际工业设计大展

深圳国际工业设计大展 泉城济南:济西湿地春色美

泉城济南:济西湿地春色美 德国疾控机构称本国新冠疫情发展-令人担忧

德国疾控机构称本国新冠疫情发展-令人担忧 唐蓝釉净瓶

唐蓝釉净瓶 国画桂花飘香

国画桂花飘香 海南省博物馆举行世界文化遗产摄影艺术展

海南省博物馆举行世界文化遗产摄影艺术展 莫斯科举行活动纪念1941年红场阅兵

莫斯科举行活动纪念1941年红场阅兵 德国科隆狂欢节举办“玫瑰星期一”大游行

德国科隆狂欢节举办“玫瑰星期一”大游行 中印边境撤军后班公湖最新卫星照曝光

中印边境撤军后班公湖最新卫星照曝光 海口港进口报关公司|三亚进口报关公司

海口港进口报关公司|三亚进口报关公司 LED透明显示屏

LED透明显示屏 CN1-B30/2P & CN1-B30/3P

CN1-B30/2P & CN1-B30/3P 2023 广州国际新能源汽车产业智能制造技术展览会

2023 广州国际新能源汽车产业智能制造技术展览会 DBF第四届深圳国际健身运动博览会

DBF第四届深圳国际健身运动博览会 洛阳瑞克再售YA3080振动筛设备

洛阳瑞克再售YA3080振动筛设备 2024年秋季广州美博会-2024年9月份广州美博会

2024年秋季广州美博会-2024年9月份广州美博会 2025乐园及景点博览会-电玩娱乐设备展-体感游乐设备展会

2025乐园及景点博览会-电玩娱乐设备展-体感游乐设备展会 意大利里米尼城市介绍

意大利里米尼城市介绍 纽伦堡 - 玩具都城

纽伦堡 - 玩具都城 慕尼黑 - 伊萨尔河畔的酒都

慕尼黑 - 伊萨尔河畔的酒都 法兰克福 - 欧洲金融中心

法兰克福 - 欧洲金融中心 迪拜 - Dubal

迪拜 - Dubal 俄罗斯 - 战斗民族和套娃的国家

俄罗斯 - 战斗民族和套娃的国家 葡萄牙 - 软木塞之乡

葡萄牙 - 软木塞之乡 西班牙 - 斗牛士的故乡

西班牙 - 斗牛士的故乡