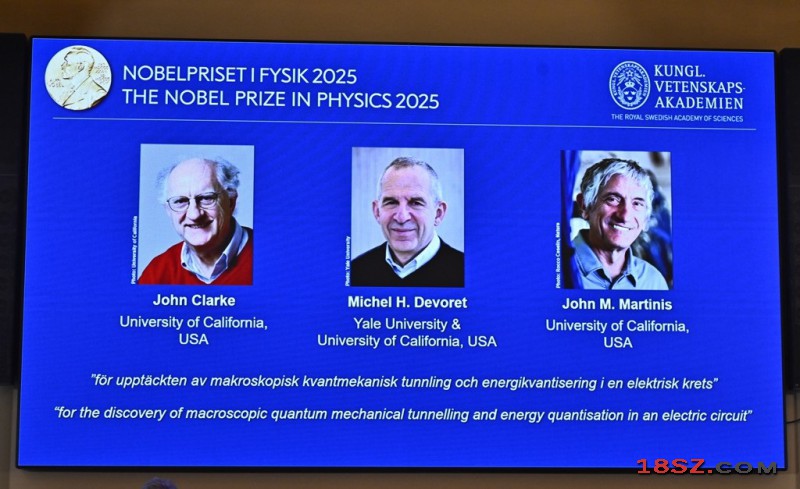

2025诺贝尔物理奖于中欧时间10月7日上午11时45分揭晓,由英国学者克拉克(John Clarke)、法裔美籍学者德沃雷特(Michel Devoret)、美国学者马蒂尼斯(John Martinis)共享殊荣,3人以表彰他们在「发现电路中宏观量子力学穿隧效应与能量量子化」方面的重大贡献,催生新一代的半导体工业、穿隧二极管、场电子发射重要发展,为量子电脑、量子通信、量子感测器、量子加密技术提供应用基础。奖金1100万瑞典克朗由3人均分。

诺贝尔官网说明,3人在超导量子电路(superconducting quantum circuits)利用量子穿隧与量子叠加现象,实现可操控、可放大的量子效应,使其进入实际技术应用领域。诺贝尔物理学委员会主席表示,这项研究展现了百年量子理论与实用价值,奠定量子电脑、量子加密技术与高精度感测等新世代技术基础。

长久以来物理学界一直关注,量子力学效应能否在肉眼可见、可手持的系统中出现?本届3名得主于1984至1985年间,以超导材料制作电路,透过称为「约瑟夫森接面」(Josephson junction)的结构,成功观测到「量子穿隧」与「能量量子化」现象,证明量子效应能在宏观尺度下具体呈现。

在3名得主的获奖实验中,超导电子以无电阻状态流动,形成如单一粒子般的整体系统。当电流通过电路时,这个系统原本被困于「零电压」状态,却能透过量子穿隧(tunneling)越过能障,显示其量子特性。研究人员也观察到该系统仅能吸收或释放特定能量,符合量子力学预测。

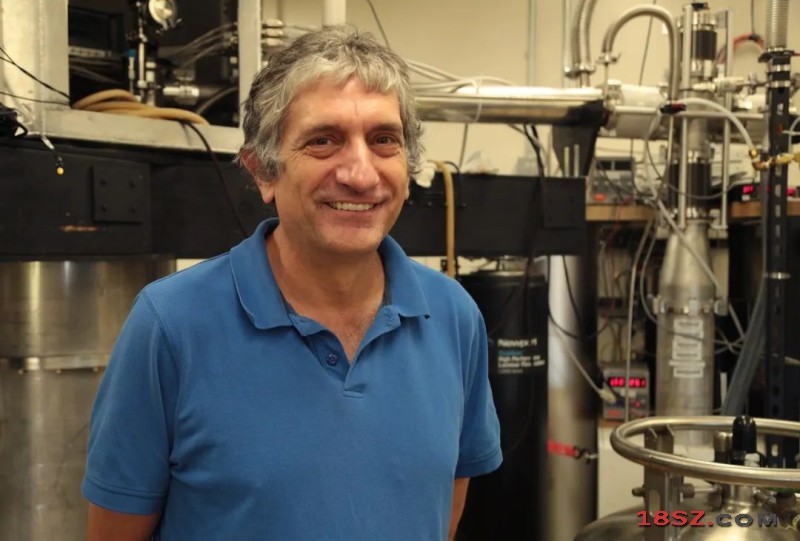

马蒂尼斯(John Martinis)生于1958年,现任教于美国加州大学圣塔芭芭拉分校,马蒂尼斯2023年4月曾受中研院邀请来台湾针对「量子电脑与量子霸权」的题目发表演讲,解释量子电脑及量子霸权的基本概念、如何运用超导电路构建量子电脑,同时触及未来人类生活中量子计算的运用。马蒂尼斯在量子领域缔造杰出研究成果,协助Google建立量子实验室,建构「量子霸权」。

克拉克(John Clarke)1942年生于英国剑桥,现任教于加州大学柏克莱分校。德沃雷特(Michel Devoret)1953年生于法国巴黎,现于任职于耶鲁大学及加州大学圣塔芭芭拉分校。

去年物理奖由美国普林斯顿大学科学家霍普菲尔德(John J. Hopfield)与生于英国的「AI教父」、加拿大多伦多大学科学家辛顿(Geoffrey E. Hinton)共享,两人藉由人工神经网络实现机器学习的基础发现与发明,已应用于推进粒子物理学、材料科学、和天文物理学等不同物理主题的研究。

依照瑞典发明家兼慈善家诺贝尔(Alfred Nobel)1895年遗嘱设置的物理奖,1901年第一届颁给发现X光的德国学者伦琴(Wilhelm Röntgen)。1901年至去(2024)年共颁发118次,227人次获奖,女性有5人;美国学者巴丁(John Bardeen)先后于1956年、1972年获奖,创下1人独得两次物理奖的纪录,也就是说,227人次之中有1人获奖两次。历来最年轻的物理奖得主是1915年与父亲威廉布拉格(William Henry Bragg)共享殊荣的劳伦斯布莱格(Lawrence Bragg),时年25岁;最年长的得主是美国学者亚希金(Arthur Ashkin),2018年获奖时96岁。

去年物理奖由美国普林斯顿大学科学家霍普菲尔德(John J. Hopfield)与生于英国的「AI教父」、加拿大多伦多大学科学家辛顿(Geoffrey E. Hinton)共享。今年诺贝尔六大奖项已揭晓生医、物理两奖,明天(8日)至周五(10日)依序揭晓化学奖、文学奖、和平奖得主,13日公布经济奖得主。

中国能建

中国能建 蓝海永兴

蓝海永兴 天桥起重

天桥起重 HUAWEI

HUAWEI Dahua Technology

Dahua Technology 3M制造业

3M制造业 陕煤化工集团

陕煤化工集团 Gemtique

Gemtique 中国石油

中国石油 延长石油

延长石油 LASTON

LASTON IAA Show

IAA Show PALEXPO

PALEXPO German Machine Tool Builders Association

German Machine Tool Builders Association 维远光伏产业

维远光伏产业 IFEMA

IFEMA Iteca Exhibitions

Iteca Exhibitions 吉祥星科技

吉祥星科技 中油工程

中油工程 陕西有色金属

陕西有色金属 天元化工

天元化工 首匠装饰工程

首匠装饰工程 长城润滑油

长城润滑油 中杭贸易

中杭贸易 PV EXPO

PV EXPO Expocentre

Expocentre HealthCare

HealthCare KUNVII

KUNVII Hannover Messe

Hannover Messe 大唐旗舰店

大唐旗舰店 Time Out Group

Time Out Group National Media

National Media Dowpol Chemical

Dowpol Chemical TOSHIBA

TOSHIBA MFV Expositions

MFV Expositions Ptak Warsaw Expo

Ptak Warsaw Expo 苏州吴中博物馆:釉里红白云龙纹盖罐

苏州吴中博物馆:釉里红白云龙纹盖罐 解读地球 - 河山、天空、海洋、森林

解读地球 - 河山、天空、海洋、森林 2020年「国际博物馆日」中国主会场活动宣传片

2020年「国际博物馆日」中国主会场活动宣传片 2019年瑞典国际军工及技术展览会

2019年瑞典国际军工及技术展览会 深圳:筑牢实体经济根基 推动高质量发展

深圳:筑牢实体经济根基 推动高质量发展 深圳时装周首日上演东西方文化的强烈碰撞

深圳时装周首日上演东西方文化的强烈碰撞 PCB West 2023

PCB West 2023 四川隆昌传承千年土陶艺

四川隆昌传承千年土陶艺 唐三彩盘子

唐三彩盘子 东南亚印度展位搭建现场图集

东南亚印度展位搭建现场图集 2021年意大利米兰国际艺术展览会

2021年意大利米兰国际艺术展览会 中国共产党举行百年党庆大会

中国共产党举行百年党庆大会 2020年中东国际医学实验室及设备展览会

2020年中东国际医学实验室及设备展览会 浙江温州行车行吊销售结构合理

浙江温州行车行吊销售结构合理 金茂铝业工厂-JINMAO

金茂铝业工厂-JINMAO 2019年伊斯坦布尔欧亚国际货运物流展览会

2019年伊斯坦布尔欧亚国际货运物流展览会 2026上海国际碳中和科技展览会(上海碳科展)

2026上海国际碳中和科技展览会(上海碳科展) 2024年北京健康展暨山药及山药深加工产品展会

2024年北京健康展暨山药及山药深加工产品展会 国画富贵牡丹图

国画富贵牡丹图 2025年西班牙MWC展台搭建@2025MWC通信展

2025年西班牙MWC展台搭建@2025MWC通信展 2024第十五届中国妇幼健康发展大会暨妇幼医院建设大会

2024第十五届中国妇幼健康发展大会暨妇幼医院建设大会 2025第40届南京美业博览会

2025第40届南京美业博览会 EDEX2025第四届埃及(开罗)国际防务展

EDEX2025第四届埃及(开罗)国际防务展 PEDESAL BASIN ZT-999

PEDESAL BASIN ZT-999 意大利里米尼城市介绍

意大利里米尼城市介绍 纽伦堡 - 玩具都城

纽伦堡 - 玩具都城 慕尼黑 - 伊萨尔河畔的酒都

慕尼黑 - 伊萨尔河畔的酒都 法兰克福 - 欧洲金融中心

法兰克福 - 欧洲金融中心 迪拜 - Dubal

迪拜 - Dubal 俄罗斯 - 战斗民族和套娃的国家

俄罗斯 - 战斗民族和套娃的国家 葡萄牙 - 软木塞之乡

葡萄牙 - 软木塞之乡 西班牙 - 斗牛士的故乡

西班牙 - 斗牛士的故乡